「‥は‥ あり/い ますか?」この疑問文で、動詞の在と请问という、「尋ねる」決まり文句を学びます。

■ 発音注釈

ピンインの「u」は「w」への表記変化だけでなく、「ui ・un」の発音では注意すべきことがあります。

1:表記変化 u ➡ w

uは母音ですから、通常は他の子音と一緒に使用します。Bù/不, Pǔ/普。

また複合母音として、ua/uo/uai/u(e)i/uan/u(e)n/uan/weng があります。

「u」だけで一音節の単語として使用する場合は、単語ですよというお知らせサインとして、子音記号Wを付け加えます。

※例えば日本語の「五」は中国語でも「五」ですがピンインは「ǔ」だけではなく「wǔ」になります。発音はもともとの「ǔ」です。

そして他の「a・o・aiなど」の母音の前では「uは➭w」に表記を変えます。

※例えば「ua は➭wa 」「uoは➭ wo」 「uaiは➭ wai」他にも「wei・ wan・ wen・wang・ weng」などです。

変える理由は簡単です。「uo」のまま使っていますと複合母音の「uo」と区別がつかないため混乱しがちだからです。★ でも発音そのものは「wo」でも「uo」でも同じですから、そう思って発音していれば良いだけのことです!

前の7課でも記述しましたが、中国語の母音といえば「a o e・ i u ü 」ですが、そのうち「i

u ü」は子音が付かないで単独で使用する場合は、この母音 i

u ü は一音節の単語ですという合図の印として、次のように表記が変化します。「i(yi)」「u(wu)」「ü(yu)」

※ i

と ü については前の 4課をご覧ください。

まとめ

① u → wu

:「五」は wǔ

② uan

→ wan

wàn /万

音節図「uではじまる韻母」の声母なしの部分が下記のようになります。

u(wu)の発音

ちなみにこの「u(wu)」の発音は日本人は「う」で発音しがちなため、中国人の先生に言わせれば日本人のピンインの中で、「u」は一番良くないと指摘されています。「a やi」同様に簡単そうな発音ですが、それだけ日本語の「う」で発音してしまうということでしょうね。

Xīnsù

Sìgǔ

と言って通じましたか? 新宿 四谷 です。中国語にもある

Sùdù(速度)でも通じないようでしたら、「u」ができていないことになります。まして上記の wàn

/万 をワンと言ったら通じません。音声イメージはもとのピンインどおり(uàn ウアン) です。

「u」は日本語の「う」のように口が曖昧な開き方ではありません。丸くして唇を「ひょっとこ」のように突き出して、唇の開け方は針一本の穴位にまで絞って「u」

と発音します。そうしますと、口の中で u

の音がこもります。このこもる感じが中国語の u らしさです。

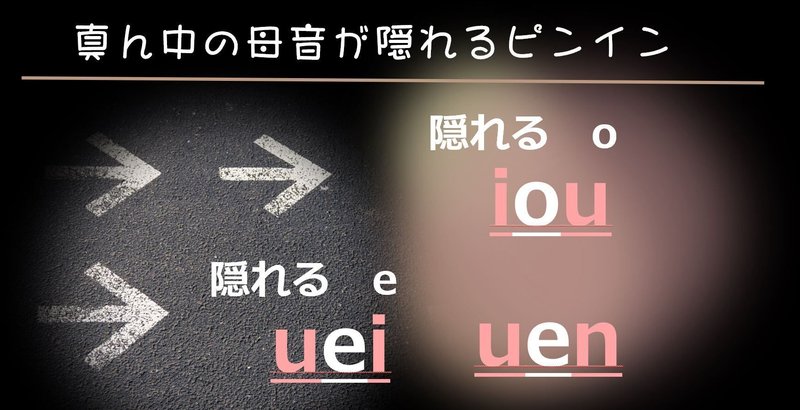

2:uei/uen で「e」が表記から消える現象

隠れる母音「o と e」

huí 回/帰る.返す.もどる。 准zhǔn/標準の準、確か。

発音では uei・

uen ですが「e」を弱く入れて発音します。

詳しくは下記のNoteの記事「日本人の苦手な発音 un」をご覧ください。

「アジアのことば教室」主催の稲葉あきこ先生の模範発音と丁寧な解説もご覧ください。

「o」についても、4課アシスト7での、語音注釈の3では「iou」について、「子音と一緒に使われるときは「o」が省略されると、あります。

2:“一” yī の変調

ニ声に変調 : 続く語が四声 yí gè(一个)

四声 〃 : 〃 一声・二声・三声➡yì fēn( 一分)

yì píng(一瓶)

yì běn

( 一本)

※ 不bù

の変調 ➡

ニ声に変調 : 続く語が四声

búxiè(不谢)

続く語が他の声調の場合では変調しません。不好(bù hǎo)

■5課 課文 图书馆 在 哪儿?

課文のタイトルは「图书馆 在 哪儿?」ですが、

この課文で焦点が当てられている単語は「请问qǐngwèn」の方です。

■ 请问qǐngwèn

请问,图书馆 在 哪儿? Qǐngwèn,túshūguǎn zài nǎr?

请问,邮局Yóujú 在 哪儿? Qǐngwèn,yóujú zài nǎr?

「请问」はこのように、道を尋ねたり、何かを訪ねたり、質問したいときに、まず请问と言います。日本語では「すみません?ちょっとお尋ねしたいのですが・・」です。日本語では「すみません」ですませてしまうこともありますが、中国語では、ちゃんと「问・お伺い」と言っていますね。

他の言い方としては「我想问一下。Wǒ xiǎng wèn yíxià.」も丁寧な尋ね方です。一下 yíxià は「ちょっと」です。想xiǎngは「‥したい」という助動詞でので「问」の動詞と一緒ですと「‥お伺いしたいと思っているのですが」という少し回りくどいですが、直接的な「请问」がだいぶ丁寧な言い方になています。

■ 请(どうぞ・・してください)

请の言い方で、最も簡単なものが「请・・・。どうぞ・・してください」です。これは補足で付け加えます。

请 + 動詞。请は「どうぞ」ですから、この用法は敬語の用法です。请进(入る),请坐(座る),请稍等(待つ) どうぞお入りください。どうぞお座り下さい。少々お待ちください。

※ 「请」には他にも招待する、ごちそうする、申し込む、頼むなど色々あります。主要な常用語とした他の機会にご説明します。例:他请我吃晚饭。Tā qǐng wǒ chī wǎnfàn。 彼は私に夕食をごちそうしてくれる。

ステージで司会者が次の出演者に「请」と言って、ステージへ促すときにも使います。

■ 動詞の「在」

動詞の在は存在!

图书馆 在 哪儿?についてはまず「在 」を覚えておきましょう。この場合の「在」は動詞「ある・いる」です。主語が人なら「人がいる」、物なら「物がある」ですね。我在家、私は家にいます、の文で覚えておきましょう。

「图书馆 在 哪儿?」の 「哪儿nǎr(三声)」は「どこ」という疑問代詞です。

「すみません、ちょっとお伺いしたいのですが、図書館はどこにありますか?」

答えが「就在那儿」です。「那儿nàr(四声)」は「そこ」です。意味は「すぐそこにあります」になります。場所を聞かれましたから、場所の位置にある疑問詞を答えに変えて、叙述文にすれば、正しい応答の文になります。

就の使い方は複雑ですから、ここでは強調している言い方ぐらいに認識しておきましょう。ただひんぱんに使う言い方です。他の課で「就」の例文を分類して、意味を学べるようにします。

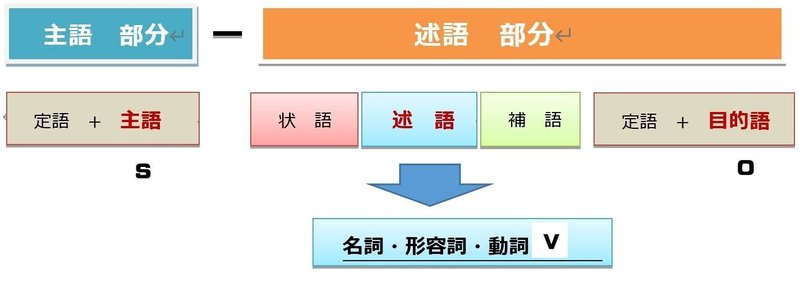

簡単な文ですが構文だけ押さえておきましょう。中国語の基本構造です。説明は次回にします。

主語S + 述語・動詞V + 目的語O

の動詞述語文です。

今回の文のケースでは主語が「物」で目的語は場所になります。

主語が人の場合は意味は「いる」になります。我 在 家。

图书馆 + 在 (いる・ある) + 哪儿?

图书馆 + 不在 + 那儿。(そこにはありません)

※ 否定文は在のまえに不をつけます。不在(ない・いない)

補足:なおこの図書館は実際の会話文でしたら「実はこの近くにある図書館」だと理解できます。

他にも「请问, 洗手间在哪儿?Qǐngwèn, xǐshǒujiān zài nǎr。ちょっとお伺いしたいのですが、お手洗いはどこにありますか?」という同じタイプの会話文もよく引用されますが、これも近くのトイレを探して尋ねている文です。

何でこの補足を入れたかと言いますと、実際の会話文では在の前、つまり動詞の前は主語の位置になりますが、主語は既定あるいは特定のものという、語順のルールがありますので、そのこと(特定の意味合いのあるトイレ)を頭の片隅に入れておきますと、より自然な感じで中国の表現が理解できるからです。

さて次回からいよいよ会話文に入ります。この輸入本アシストの記事ではできるだけ中国的な文法の捉え方で中国語文法をご紹介します。そのようにして構文や構造で文を作る(造句)つまり日本語からの翻訳ではない方法で、言いたいことを表現することができるようにしたいと考えています。

コメントをお書きください